【广州日报】良性肿瘤也会危及生命!医生帮身怀巨瘤的她切瘤保肾

中山一院泌尿外科团队成功为肾巨大错构瘤患者完成手术

11年间,34岁的张女士右肾长出的错构瘤体积不断膨胀,且侵占要害血管位置,成为身体内的一枚“定时炸弹”,瘤体随时可能破裂,危及她的生命。

广州日报全媒体记者8月4日从中山大学附属第一医院获悉,该院泌尿外科主任陈凌武教授团队迎难而上,组成“拆弹部队”,利用机器人辅助腹腔镜下腹膜后入路,为这位右肾中央型复杂性巨大错构瘤患者成功摘除巨大肿瘤,并保住了肾脏。

11年间,良性肿瘤长成“夺命炸弹”

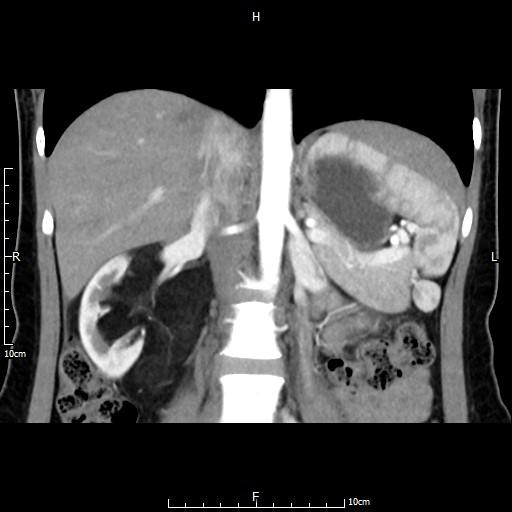

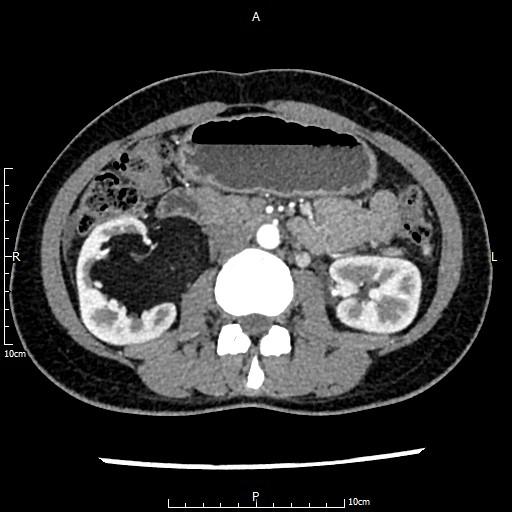

2009年7月,张女士在工作单位组织的体检中发现了其右肾的错构瘤,肿瘤直径约3毫米,当时考虑肿瘤位于肾门处,紧贴血管,且经几年的随访未见明显增大,便一直坚持定期复查未行干预。近几年,张女士连续复查发现该肿瘤增大加快,最近复查CT发现其直径已近90毫米,瘤体压迫了肾脏及肾门处血管,情况不容乐观。

肾错构瘤又称为肾血管平滑肌脂肪瘤,是由异常增生的血管、平滑肌及脂肪组织按照不同比例构成的,是肾脏常见的良性肿瘤,占肾脏实体肿瘤的0.3%-3%,男女发病率比为1:2。

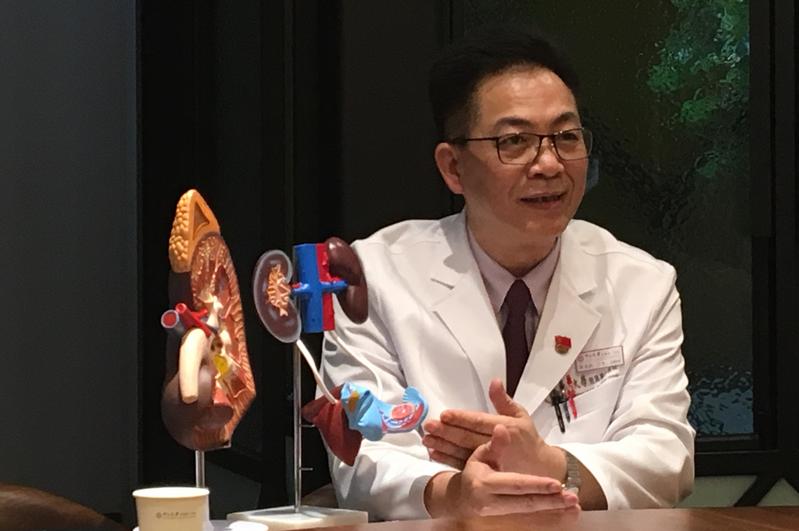

中山大学附属第一医院泌尿外科主任陈凌武教授指出,过去认为,肾错构瘤是一种很少见的疾病,近年来,随着医学影像学的发展和人们对健康体检的重视,其检出率逐渐升高。

由于张女士的肿瘤体积大,占据了宝贵的手术操作空间,影响手术暴露,同时,肾门为肾脏主要大血管的出入之处,位于该处的大瘤紧贴、包裹血管,在切瘤的过程中容易导致大出血,因此,在微创环境下医生难以切除肾脏,更难以实现只切除肿瘤而保住肾脏。张女士辗转了几家医院,医生一致认为切除整个右肾的可能性很大。

不甘心失去肾脏的张女士慕名向中山一院陈凌武教授求助。陈凌武教授仔细阅片后指出,就目前的肿瘤特点和生长状态而言,最大的危险是瘤体随时可能破裂而导致大出血,甚至可能危及生命,因此,应尽力争取摘除瘤体,保住肾脏。经过与患者充分沟通,陈凌武教授决定为该例右肾中央型复杂性巨大错构瘤实施切除术,担任起“拆弹专家”的重任。

中山大学附属第一医院泌尿外科主任陈凌武教授

泌尿外科为张女士组织了科室讨论,专家们讨论后认为,她的肿瘤生长位置险要,肾门血管和瘤体内血管交织复杂,肿瘤体积巨大,形状不规整。

那么,手术该如何实施呢?如果进行腹腔镜手术,这对手术空间要求高。若经腹膜后途径进行手术,该手术入路可以避免血液及尿液对腹腔的污染, 减少腹腔内脏器对手术操作的干扰和肠道并发症,患者的创伤更低,恢复更快。

经过再三讨论,专家团队认为最可能的入路是经腹膜后途径,这样操作空间大,操作难度相对降低。会后,陈凌武教授带领团队进一步研读影像学资料,周密设计手术计划,决定对患者实施机器人辅助腹腔镜手术,且优先采用对肠道干扰最小的腹膜后入路。

机器人做医生助手 最小创面摘瘤保肾

6月5日,张女士的手术开始了。陈凌武教授采取了“农村包围城市”的策略,先充分游离整个右肾,尽力扩展了肿瘤的暴露空间,以减少手术操作空间小的弊端,并进一步游离肾门的大血管和输尿管,让瘤体的总貌及其周围器官、大血管、输尿管等结构的解剖关系充分展示出来,再由浅入深仔细剥离。

由于血管游离充分,血供控制可靠,终于,在不到两小时的机器人腹腔镜“战斗”中,手术成功了。患者术中出血量少,实现了右肾的肿瘤摘除,且保住了肾脏,并以最小的手术创面获得了最大的治疗效果。

目前,患者已康复出院。出院前患者家属给陈凌武教授及其团队医生送来了锦旗。

广州日报全媒体文字记者任珊珊 通讯员曾钦松 梁嘉韵 潘曼琪

广州日报全媒体图片记者任珊珊

报道链接:https://www.gzdaily.cn/amucsite/pad/index.html#/detail/1339976?site4&columnID=400

2020-08-04